ねないこだれだ

せなけいこ

1969年11月20日 発行

福音館書店

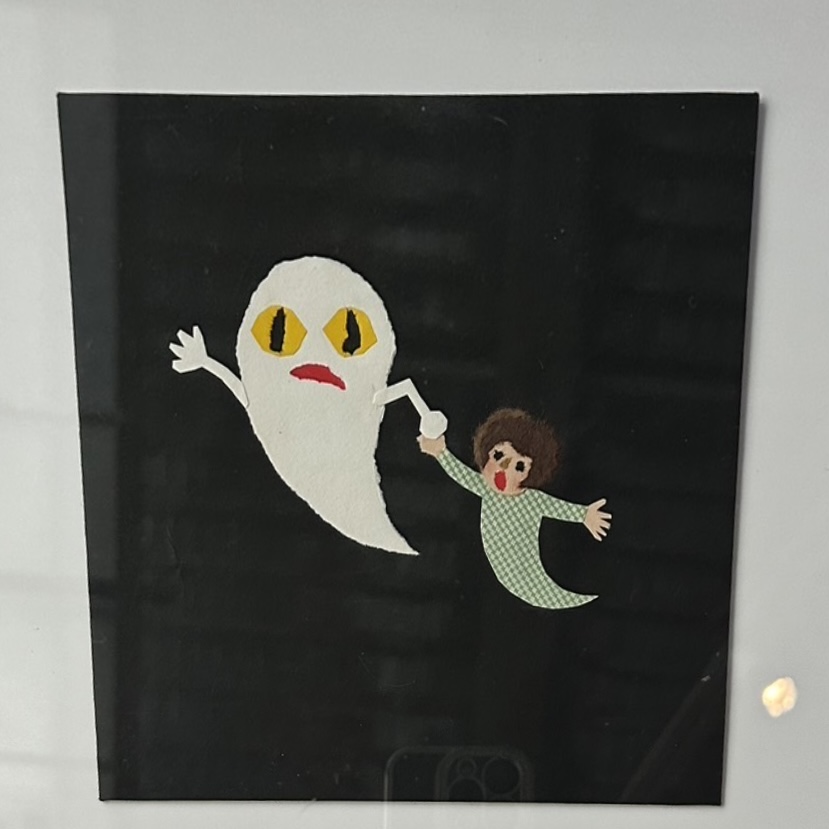

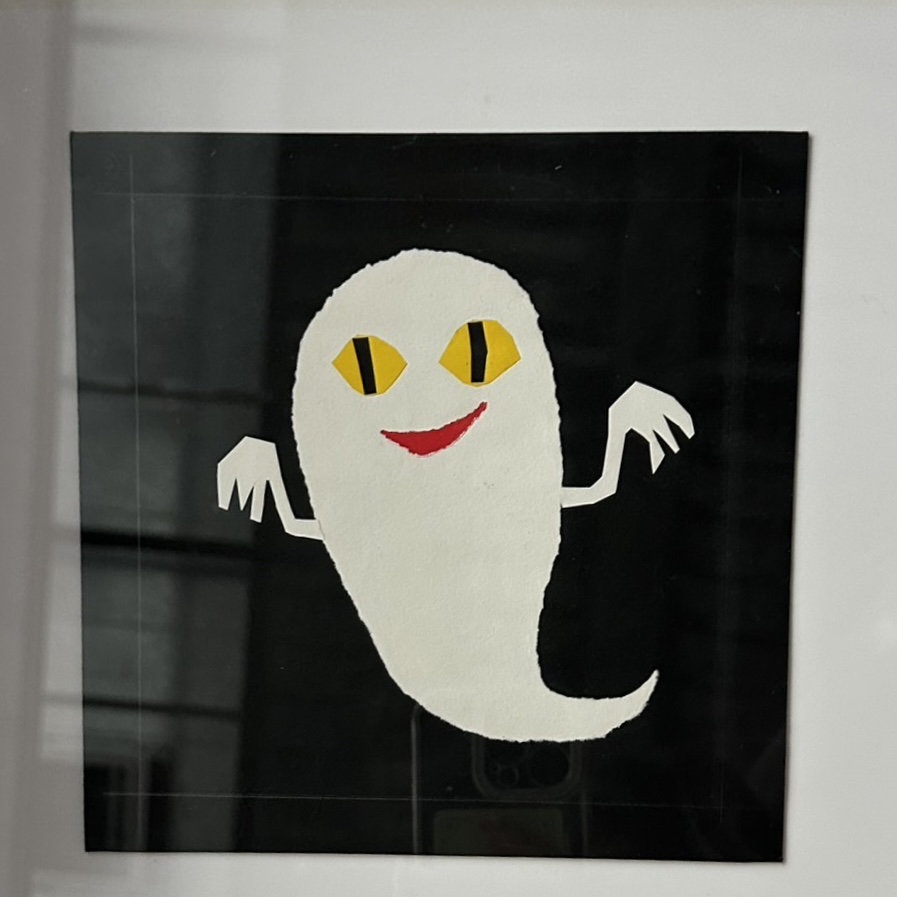

「お化け」と聞いて、誰もが想像する姿形があるとするならば、それはせなけいこの「ねないこだれだ」のお化けなのではなかろうか。真っ白で決まった形を持たないふわふわとした体躯、猫を想起させるような黄色い目、真っ赤な口。切り絵で描かれたことにより毛ばだった紙の繊維がいい味を醸し出す。

僕が「ねないこだれだ」を読んだのは幼少期の頃、3,4歳くらいであろうか。さすがに最初に読んだ時のことは覚えていないが、当時一緒に住んでいた叔母に読んでもらった際、ビビりすぎた僕は、絵本を叔母の顔に投げつけるという凶行にでたらしい。しかしそれからというもの、この絵本をぼろぼろになるまで読み続け、幼稚園で使っていたスケッチブックにはこのお化けを描いていた。当時のマイブームであった「ゲゲゲの鬼太郎」に相まって僕のホラー好きの起源となった。

昨今においても「ねないこだれだ」は全国のちびっこたちだけでなく、僕のような大人たちの間で人気を博している。グッズの販売、ガチャガチャアイテムの登場、オバケ?展などの展示会等、その勢いは留まることを知らない。

あらすじ

とけいが なります

せなけいこ [1969] 『ねないこだれだ』 p.2

ボン ボン ボン……

夜中に起きている子は…ふふふ…

書評

いえ いえ よなかは おばけの じかん

せなけいこ [1969] 『ねないこだれだ』 p.14

夜中1に起きている子供が連れていかれる「おばけのせかい」と言うのはどこなのであろうか。普通に考えれば「あの世」であると思われるが、使者であるおばけ2も含めて、あの世とこの世を行き来することはできないと考える方が自然である為、そこは世間一般的な「あの世」ではない可能性が高い。「おばけのくに」とはこの絵本独自の世界であり、おばけのような存在がたくさん住んでいる場所であると言える。真っ白いマシュマロのような家で、お母さんおばけと、お父さんおばけと、子供おばけがゆらゆらと生活する様は、愉快なものである。

しかし、彼がもしあの世とこの世を自由に行き来することができた場合は「おばけのくに」とはまさしく「あの世」を指す。おばけとなり、そこへ連れていかれた子供は二度とこの世に戻ることができないという怖い解釈もできる。すなわちそれは「死」を意味する。「死」の概念をよく理解していない子供たちにとっても、無意識下に「おばけのくに」≒「死」という式が浮かぶのではなかろうか。ただ単に連れていかれるだけではなく、「おばけとなって」連れていかれる点がその妄想を加速させる。

作中おばけが登場するまでにフクロウやミミズク、ネズミやどろぼうなど、どちらかと言うと「夜」や「負の要素」を感じるモノを登場させている。子供によってはおばけが登場する前にすでにビビり散らかしているはずである(かつての僕がそうでした)。そして極めつけとしておばけが登場し、夜更かしをしている子供が見つかり、お化けにされて、おばけのくにへ連れていかれる3までがポンポンと早く展開されるため、子供たちが感じる恐怖は増幅される。

マイ「おばけ」グッズの紹介

ここで、僕が集めている「ねないこだれだ」のおばけグッズを紹介しようと思う。

ガチャガチャなどのグッズも集めている為色々あるが、僕の特にお気に入りであるおばけライトと、おばけぬいぐるみを紹介したい。

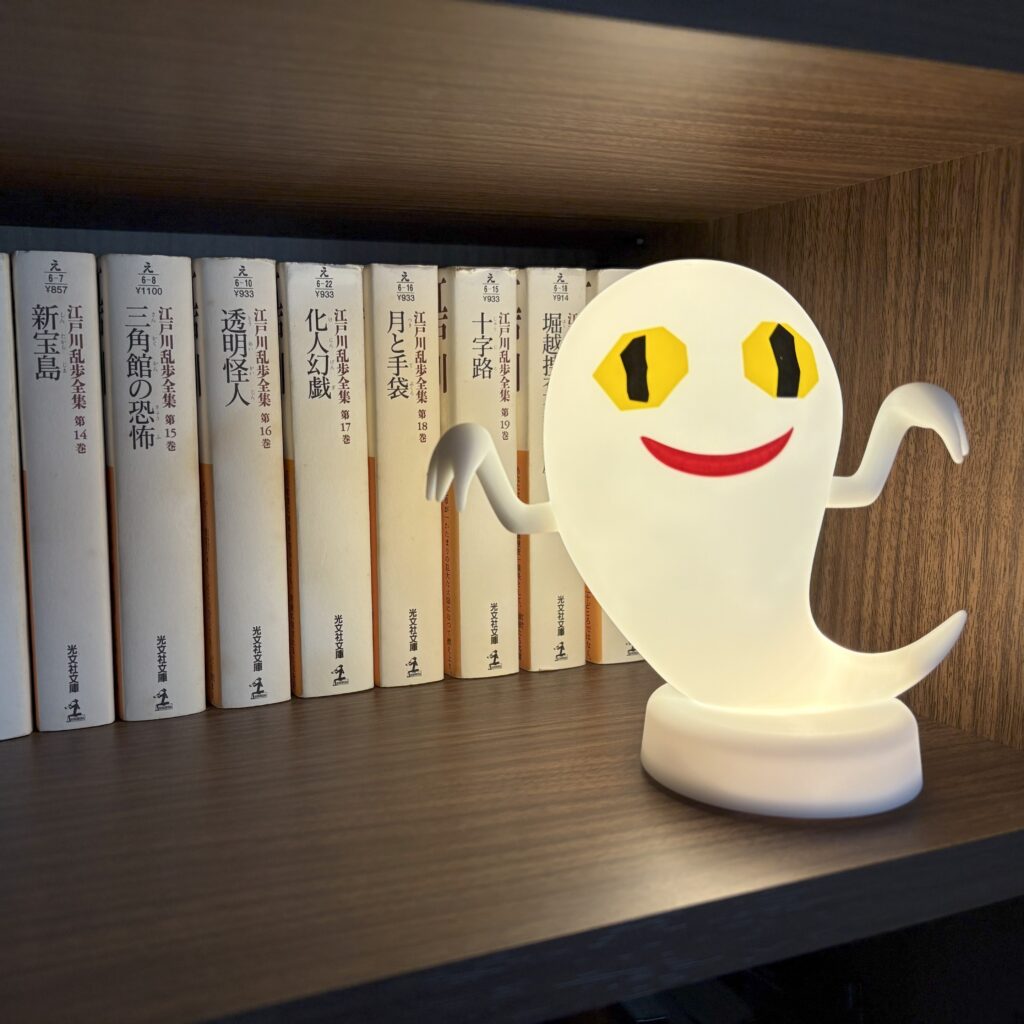

ねないこだれだ お部屋ライトBOOK

一時期品薄になり全く手に入らなかったライト。偶然吉祥寺のヴィレッジヴァンガードで発見し即買いをした。柔らかいシリコン性で、完璧な質感を呈している。360度どこからみてもおばけであり、オレンジ色の温かい光はお部屋を優しく照らし、おシャンティな空間を演出する。手なんかはとてもよく作りこまれている。

高さは15cmほどで、写真のように文庫本と同じくらいの大きさである。なので僕は本棚に飾っている。動力は単4形乾電池3本、光り方は普通モードとゆっくり明滅するやすらぎモード、ちかちか光る点滅モードの三種類ある。やすらぎモードにしてベッドに入り、眠りにつくのがおすすめである。おやすみタイマーセットもでき、設定後1時間後に自動でオフにすることもできる。

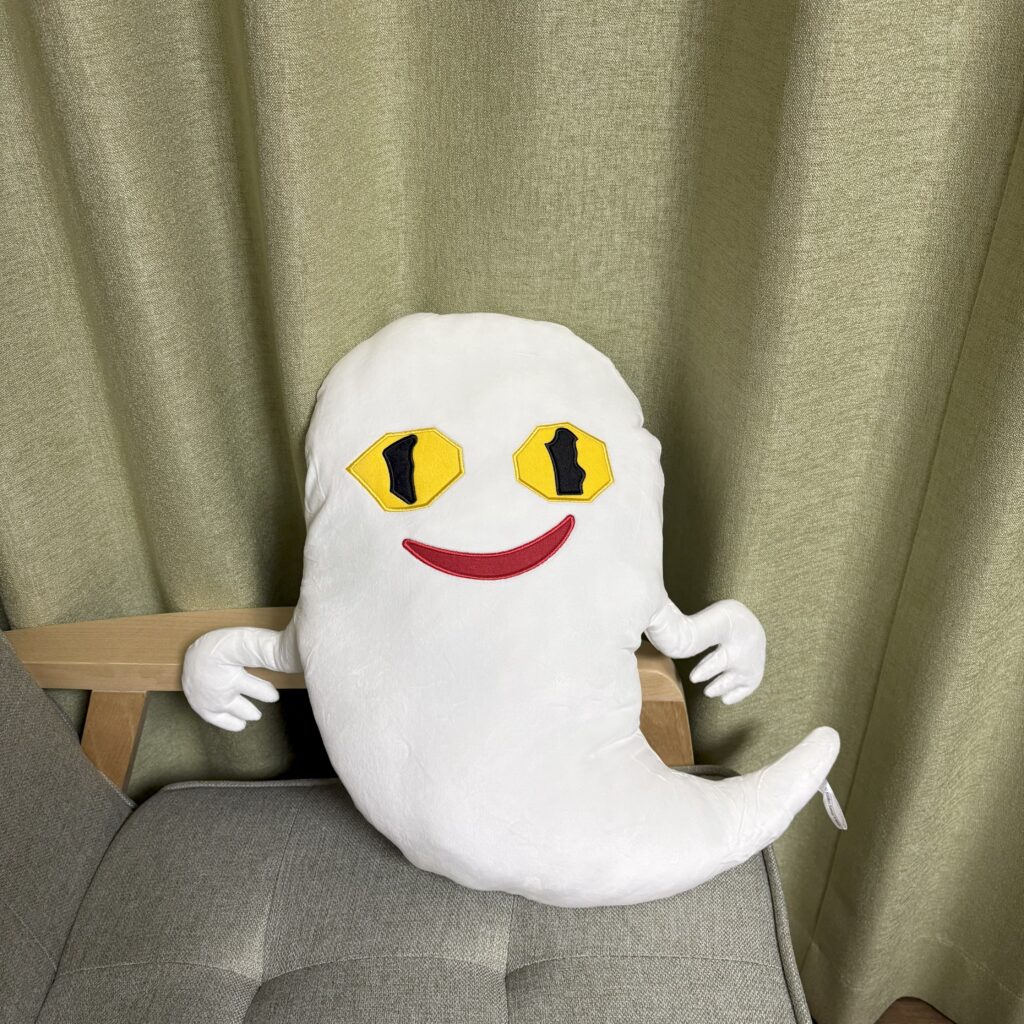

ねないこだれだ おばけの大きなクッションBOOK

かつて色々なおばけのクッションがあったが、このクッションは天下一品である。まず、その感触がふわふわもちもちなのである。僕はソファーにおいてたまにだっこしている。大きさは、全長45cmと中々でかい。しかし厚さはそれほどなくちょうどよい。ソファーやベッドのお供にぴったりである。

「オバケ?」展について

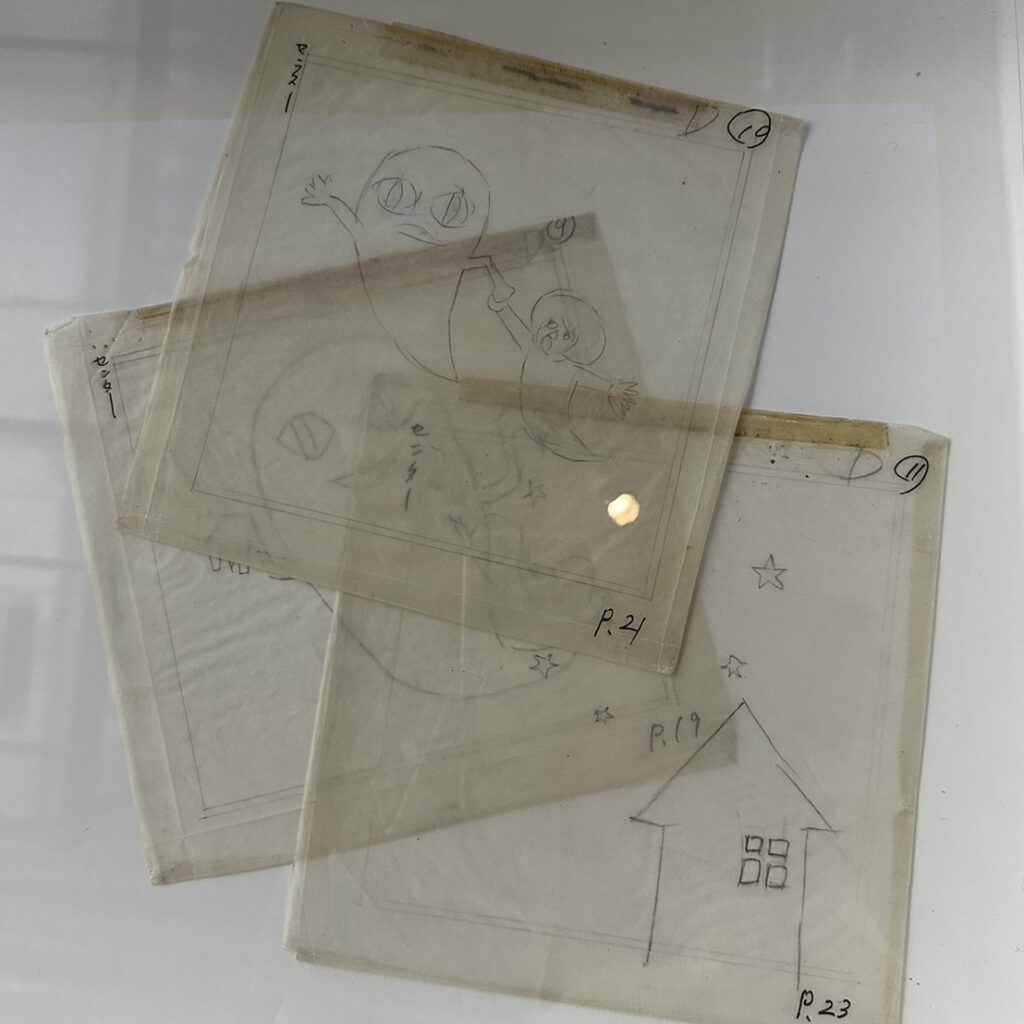

せっかくなので、もう一年前ではあるが、立川のPLAY! MUSEUMにて『「オバケ?」展 〜史上初のオバケ万博へようこそ〜』4という展示会に足を運んだときのことを記述する。当展示会は「みる・かんじる・しる・なる」をコンセプトに「ねないこだれだ」を中心とした展示をしている。

そのほか、たくさんの怖い絵本やオバケユという銭湯を模した展示、世界のお墓や幽霊研究などといったマニアックな展示と、お化けに関連する幅広い展示を見ることができる。

どれも面白いが中でも僕が気に入ったのは「ねないこだれだ」の実際の作画と切り絵、それから幽霊研究である。前者はいわずもがなであるが、後者は身の回りに存在する幽霊っぽいものを集めた展示であり、とても興味深かった。大人と子供のようなものが手を繋いでいる「歩行者専用道路」標識の手をつないでる部分を「このあたり妙」と指摘しているのは面白かった。また、マシュマロやポップコーンといった白いお菓子が幽霊に見えるというのは、我々の深層心理におばけの形が深く刻み込まれているからであろう。それを刻み込んだのは他でもないせなけいこなのだ。

あとは写真はないが、「オバケユ」の湯である白い緩衝材(≒おばけ)と表現したのはすごいと思った。子供たちがはしゃいで遊んでいてとても楽しそうであった。僕もはしゃぎたかった。

まとめ

僕は「ねないこだれだ」のおばけが大好きだ。こんなにシンプルなのに、かわいくて、怖いキャラをつくったせなけいこは偉大だと思っている。間違いなく多くの人間の感情を揺すぶり、インスピレーションを刺激してきたことだろう。この先ずっと「ねないこだれだ」が子供たちに読まれることを願っている。なんでお前が願ってんねんと思われるかもしれないが、それほど僕はこの「おばけ」が好きなのである。

- 作中の時刻は21時を指しており、一般的に夜中とは言えないが、これは子供向けの物語である為21時を夜中と表現しているのであろう。その影響か、我が家では子供は21時には寝なくてはならないという法律があり、その法律はなんと小学6年生になるまで僕を縛り続けた。それもびっくりだが、その法律を文句を言わずに遵守した僕はまさしく「良い子」である(笑) ↩︎

- 表紙のお化けに固有名詞はないため、この記事では彼を一般的な呼ばれ方である「おばけ」と表記する。 ↩︎

- 正確には「おばけのせかいへとんでいけ」という記述ではあるが、挿絵で明らかにおばけがお化けになった子供の手を引いている為、「連れていかれる」と記述した。 ↩︎

- 2025年10月現在当展示は「巡回中」となっている。2025年7月10日~8月31日まで福岡アジア美術館にて「オバケ?展」が展示されていた。

https://play2020.jp/article/obake/ ↩︎

コメント