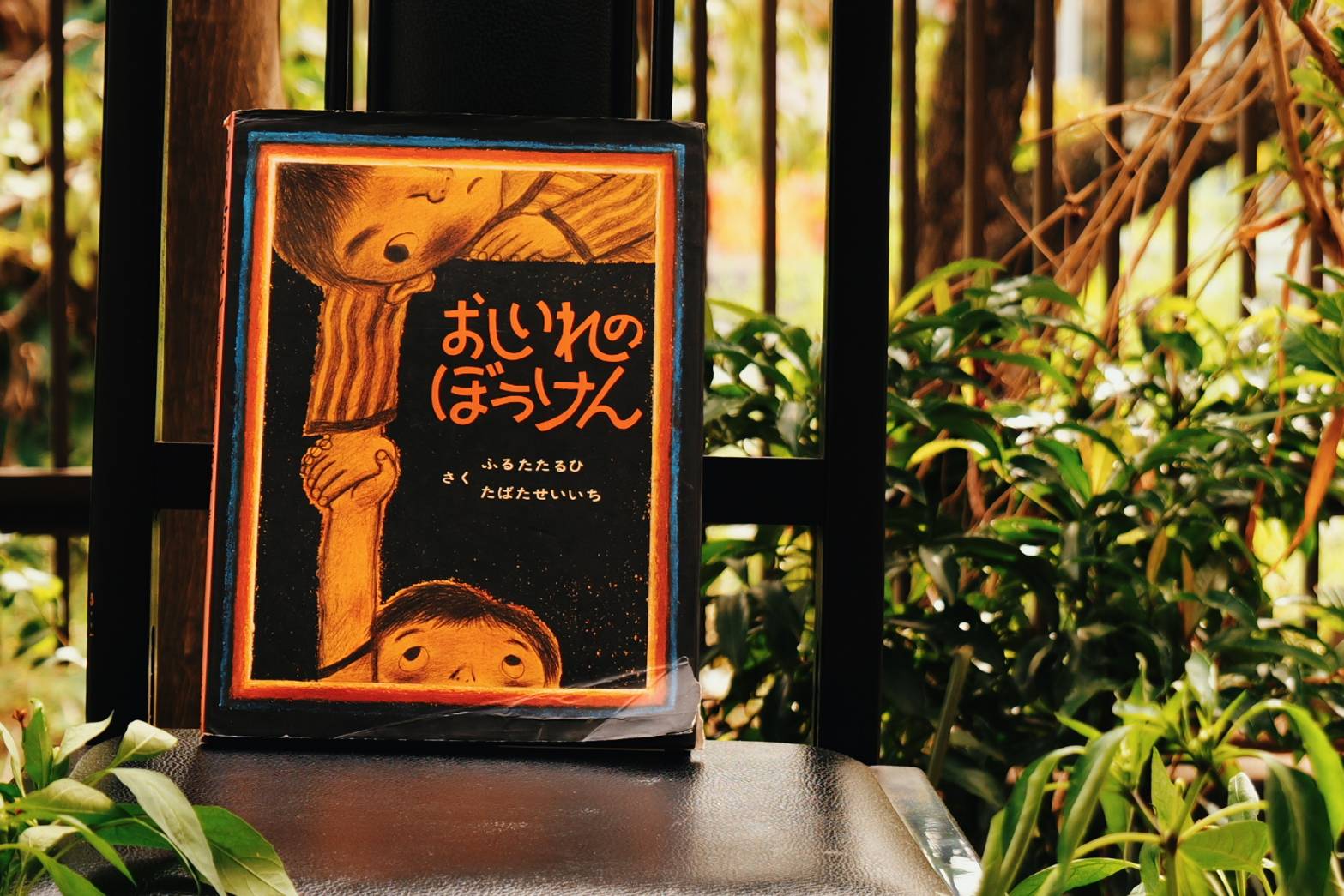

おしいれのぼうけん

古田足日(ふるたたるひ) 田畑精一(たばたせいいち)

1974年11月1日 初版発行

童心社

僕の通っていた幼稚園では帰りの会になると、先生が絵本や紙芝居の読み聞かせをしてくれた。そのたくさんの作品の中で唯一、覚えている作品がある。それが「おしいれのぼうけん」だ。当時年長さんだった僕にとって、いや、クラスのみんなにとってこの作品はトラウマになったこと間違いない。特に怖かったシーンは明白に覚えていて、それは押入れに閉じ込められたあきらくんが見た壁のシミが、人間の横顔に見えるというくだりである。幼少期の僕は、自宅でよく押入れに入って遊んでいた。押入れに積まれた布団に寝転び、そこからテレビを見たり、簡易ライトを持ち込んでは絵本を読んだりと、快適な押入れライフを送っていたのだ。そんなとき、幼稚園でこんな話を聞いたからたまったものではない。しばらくの間押入れ恐怖症になってしまったのである。

しかし、今になってこの作品を読み返して気づいたのだが、この作品はそれほど「怖い」作品ではないということだ。確かに「押入れ」のシミや「ねずみばあさん」は怖い。だが、この作品はさとしくんとあきらくんの冒険譚であり、大人が与えた理不尽な罰に対して自らの意見を主張するという「成長」を描いた作品であると、今なら思える。

あらすじ

ここはさくらほいくえんです。

古田足日(ふるたたるひ) [1974] 『おしいれのぼうけん』 p.3

さくらほいくえんには、

こわいものが ふたつ あります。

さくらほいくえんには怖いものが二つある。それは「押入れ」と「ねずみばあさん」だ。

前者はこの保育園では悪いことをした者を「お仕置き」としてそこへ閉じ込める慣習があること、後者は先生たちがする人形芝居に出てくる悪者のような存在であること、がその理由だ。ある日悪さをしたさとしとあきらは先生に押入れに閉じ込められてしまう。謝ったら出してあげる、という先生の目論見を見破った二人は、籠城を決めこむが…

書評

よかった。ぼくたち、ねずみばあさんに かったんだ。

古田足日(ふるたたるひ) [1974] 『おしいれのぼうけん』 p.71

この物語は単に子供を戒める為につくられたものではない。

作中において「押入れ」は悪いことをした子たちを閉じ込める場所として描かれる。必然的に子供たちにとっては「押入れ」=「怖い場所」という概念が構築される。ここで、先生側が想像もしなかった致命的な瑕疵が園児側に芽吹くことになる。

そもそも「押入れ」には何やら暗くて牢屋のような場所であるという負の面と、狭くて落ち着く、外敵から身を守ってくれる場所という正の面がある。再三書いているが、僕は幼少期「押入れ」が大好きでよく閉じこもっては読書などに励んでいた。さくらほいくえんのみずの先生の教育は「押入れ」が怖い場所なのか、落ち着く場所なのかを園児たちが判断する自由を根こそぎ奪う行為に他ならない。また、閉じ込めた園児が「謝る」までずっとそのままにしている点に関しても問題を孕む。

一つは、牢屋から出る方法は「謝る」ことのみで、先生が「悪」と判断したことに関して園児たちは何の異議申し立てをする機会を与えられていないこと。

一つは、「謝れ」ば牢屋から出ることができるため、園児の反省の有無に関わらず「謝罪」をもって彼らが解放されること。

などが挙げられる。つまり教育として押入れに閉じ込める本作の行為は、園児に恒久的なトラウマを植え付けるだけでなく、「謝罪」を形骸化させてしまう危険が大いにあるといえる。

次に「ねずみばあさん」についてである。「ねずみばあさん」とはみずの先生が行う人形劇に登場するキャラクターで、ネズミであるにもかかわらず猫を睨みつけ動けなくさせてしまうほどの眼力の持ち主である。園児たちは「ねずみばあさん」をみずの先生(もしくはほかの先生)に重ねているに違いない。それは園児たちが聞く「ねずみばあさん」の声はみずの先生であるという点、彼女が睨み黙らせる対象が猫であるという構図があたかも先生(ねずみばあさん)が「押入れ」の存在を武器に園児(猫)たちを黙らせるという構図に類似している点などからして「ねずみばあさん」はみずの先生のメタファーとして描かれているのである。そしてこれら二つの要素は物語の冒頭で「さくらほいくえんの怖いもの」として認識されていることが明記されている。

「押入れ」に閉じ込められるさくらほいくえんの園児を代表して、さとしとあきらから、その二面性を垣間見える。それは彼等が「押入れに」閉じ込められて最初のシーンで明白に描かれている。さとしは自分の意見を聞かなかった先生に腹を立て、あきらはただその状況に嘆くがそこから彼らの「冒険」が始まる。そう、この物語は彼等二人、いや、さくらほいくえんの園児たちが、「押入れ」と「ねずみばあさん」という障害を乗り越え、自らの意思で判断、主張することの大事さに気づき成長する物語なのである。

押入れの中で彼等が経験する不思議な冒険は、彼等の葛藤にほかならない。少し乱暴なさとしのせいで自分までも押入れに閉じ込められたことを不服に思っていたあきらも、さとしの優しさに気づき、二人は手を取り協力して困難に立ち向かう。その勇姿は大人になった今でこそ僕の心に響くものがある。そして最後の最後、ねずみばあさんに捕縛され「謝ったら許してやる」と脅されたとき、その恐怖にくじけてしまいそうなさとしだったが、諦めないあきらにはっとさせられるシーンも中々良い。冒険を通して強くなったあきらと、それを認めたさとしの友情にほろりとくる。お互い一人だったら真っ暗な闇に飲まれていた。二人だったから「ねずみばあさん」に勝てたのだ。

次は二人が意地でも謝らなかったことの是非についてである。当然、悪いことをしたにもかかわらず、意地を張って謝らないのは問題である。その点今回の事件のあと、彼等は踏みつけてしまった子たちへ謝罪をしている。やはり彼らは彼らなりの正義があったのであろう。もし「ねずみばあさん」に負けていたら、押入れから出された時点で二人はいじけている可能性が大いに高い為、何が悪かったのかという事を自発的に考えることはしなかったであろう。

この一件のあと、今まで「恐怖」の対象であった「押入れ」や「ねずみおばあさん」は園児たちの「楽しい」の対象になったそうだ。あきらとさとしら園児たちは暗闇に打ち勝ったのである。さくらほいくえんの園児たちの未来が楽しみである。

まとめ

僕の祖母はお寺の子だった。昔、祖母からよく聞かされていた話がある。

それは戦後すぐだろうか、祖母のお寺では、子供たちが悪いことをすると本堂奥にある納戸のような場所に閉じ込めてお仕置きをしていたそうだ。そこに閉じ込められると消毒薬のようなつーんとした臭いが鼻腔を刺激する。それは納戸に安置されていた「ミイラ」が放つものだったらしい。

真偽は不明だが、なんとも恐ろしいことである。

「閉じ込める」とは何か。

閉じ込めた側が絶対的有利な立場であると同時に、閉じ込められた側の意見を何も聞けないことに等しい。閉じ込める側も思考を止めてしまうのである。それは多義的に両者の敗北を意味する。閉じ込められた者がそこから解放されても、彼等にはトラウマが芽生え、この先の判断の障害になる。教育において「閉じ込める」ということはきっと何の意味もないのだろう。もっともこの作品のようなことが、実際の保育園で行われたら連日ニュース番組を騒がすことだろう。それもそれで、また別の問題ではあるが…

とにかく、今回とても久しぶりに「おしいれのぼうけん」を読んでとても面白かった。

たくさんの子供に読んでもらいたい。

そして「おしいれのぼうけん」がこの先ずっとずっと、読まれ続けたら、僕は非常に嬉しい。

コメント